《中国文脉》读后感:历史的厚重与天马行空

《中国文脉》作者是余秋雨,讲述着中国文学几千年发展中最高等级的生命潜流和审美潜流。 《中国文脉》是继《文化苦旅》之后,余秋雨教授最重要的作品,也是当今中国当代文史领域最重要的作品之一。余秋雨教授感叹当前“文脉既隐,小丘称峰;健翅已远,残羽称鹏”,因此以这部重大的开创性著作来提醒和弥补。 中国文脉,就是指中国文学几千年发展中最高等级的生命潜流和审美潜流。 全书主要按照历史的顺利来分布各篇文章,每篇文

《中国文脉》作者是余秋雨,讲述着中国文学几千年发展中最高等级的生命潜流和审美潜流。 《中国文脉》是继《文化苦旅》之后,余秋雨教授最重要的作品,也是当今中国当代文史领域最重要的作品之一。余秋雨教授感叹当前“文脉既隐,小丘称峰;健翅已远,残羽称鹏”,因此以这部重大的开创性著作来提醒和弥补。 中国文脉,就是指中国文学几千年发展中最高等级的生命潜流和审美潜流。 全书主要按照历史的顺利来分布各篇文章,每篇文

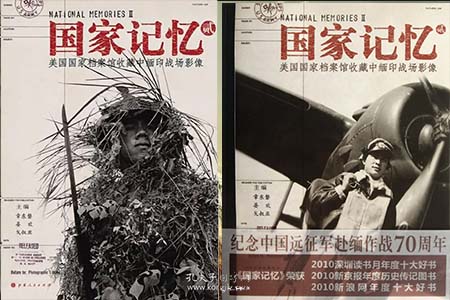

“实际上,我们的绝大多数抗战死士,是死过两次的。一次是他们年轻而宝贵的生命,另一次则是在全人类历史上空前而且必定绝后地从所有人心里铲除——他们用生命本应换得的永生。” 当看到这句话时,谁都会泪水禁不住涌出眼眶,书本上的文字也变得一片模糊。如果没有邓康延,章东磐,晏欢等各位民间人士不远万里,飞越大洋彼岸,用三个月时间去翻阅寻找封存在美国国家档案馆的几万张战时照片,这本书就不会这样呈现在我们眼前,祖辈

还记得陋室铭么?“谈笑有鸿儒,往来无白丁。” 可是我们就是那么嫌弃自己生活的放下,你有没有过想要背上包裹就出发,去寻找属于自己的那一片天地的冲动? 年轻人,大多数都是希望在大都市拼搏的吧,至少,我身边有很多人是这样的,那个时候,上最好的学校,找到最好的工作,然后,有很棒的生活,这可能是很多人的奋斗目标。大都市总是那样的忙碌,充满了机遇和挑战,在大都市,你如果抓住了机会,那可能就是让很多人羡慕的事情

《日本的餐桌》一本以食物为主角的故事书,是了解日料的入门书与开胃菜,每一篇都像好读好玩、令人脑洞大开的微小说。 任何一个吃货说起“吃”,都可以滔滔不绝,说不定还能将美食说个遍,可对于食物身上的故事,有几人知晓? 其实,一花一世界,任何一种食物身上都有故事,它们或许来自世界不同的地方,千里迢迢越了国界,或是曾经被人误解,认为吃了就会生病。想起来,也是颇为有趣,了解食物身上发生的故事,对于“吃”来说还

《中国食物》作者是(美)尤金·N·安德森。该书是一部有关中国食物的内容广泛且引人入胜的历史学和人种学作品。 虽然近年来国人饮食结构有所变化,但是在中国,吃肉就是吃猪肉。猪肉作为主要肉食的地位,仍然是不能动摇的。 中国人以汉族为主,汉族食肉则以猪肉为主。在中国的主要菜系中,猪肉无不占有着非常重要的地位。红烧肉,东坡肘子,鱼香肉丝,梅菜扣肉,以猪肉为主料的菜品可谓五花八门。不但如此,猪的内脏,肚子,大

《我的生活质量》是由邵丽编写的一本都市生活类小说。 来自底层的王祈隆,通过发愤读书,考上大学,毕业分配进了城。他心高志远,却过着落寞孤寂的日子。阴差阳错结了婚,情感生活当然说不上有质量。偶然机会,他走上了为官之道,晋升至市长,艳遇也不断,而情感的质量问题却阴云密布在他的仕途。追求、挣扎、彷徨、内心中不为人所知的隐秘,何日能被纯净的阳光照拂? 城市到底在哪里?这是个问句,是王祈隆的问句,是所有生活在

大概是电影的影响力太大,《罗生门》光看书名都以为是一本小说。读了才发现是小说集,也对《罗生门》只是一篇很短篇幅的小说而感到惊奇。下面就写写读这些短篇小说的一些感受,或者说是一些笔记吧。 本书选择的文章有的是描写人的恶、虚伪与不堪,比如《罗生门》的弱肉强食、《鼻子》的人的虚伪的同情,《手绢》的规矩对于感情的限制,包括《蜘蛛丝》、《地狱图》等等。 另外也有描写人间的人物,其中不乏有一些可以令人感动的人

现在叫做亲密关系的书很多很多啊,突然吸引我的眼球的是这本书的封面。太阳散发温暖的光芒一样的金黄色,像是股神秘的力量拉住你投入其中的漩涡。 两个陌生人之间究竟怎样才会建立起亲密的关系呢?爱情又是和灵性、自己的身心灵有什么关系呢?看完这本书,我意外地收获了一些颠覆了以往的爱情观点。 爱与执着的区别——如果你认为对方有责任照顾好自己,如果你把不切实际的期望加在对方身上,如果你认为爱就要不断牺牲和付出,但

在每个人看来,勤奋都是一个特别励志的词,人们常常用这样的话来鼓励那些天资虽差但是却足够努力的人,例如“聪明在于勤奋,天才在于积累”、“勤奋出天才”、“业精于勤,荒于嬉”等等等。 这样的一些至理名言却给人另外一种错觉,似乎只要够勤奋就能够成功,并过上自己想要的好生活。 当然并不是说这话不对,而是实际上我们很多人,尽管在别人眼里异常勤奋,但最终依然是一事无成,那么为何有人成功又有人失败呢? 其实,原因

无聊,是一种难以避免的状态,其作为一种情绪,也是与生俱来的。 就拿我们学生来举例,每当寒暑假或者重大节假日回家时,我们早已打包好行李来到车站,却发现离发车还有一段时间,那我们如何去打发这段无聊的时间呢?大部分人应该就像这本书的封面boy一样开始刷手机吧(若手机没电了岂不是更无聊),包括在车上了也一样。那这回家的路途,是不是也可以称之为无聊之途? 在微信“我的状态”中的“心情想法”一栏里有“发呆”这

近期评论